|

Platin

Eigenschaften:

Platin ist ein silbrig glänzendes, sehr zähes und relativ weiches Schwermetall und ähnelt dem Palladium. Es ist stabiler als Gold und wird daher für Fassungen von teuren Edelsteinen verwendet. Es lässt sich gut zu feinen Drähten und Folien verarbeiten. Aus 30g Platin kann ein 3,2km langer Draht hergestellt werden. Nach Osmium und Iridium besitzt Platin die drittgrösste Dichte aller Elemente. Das Metall kann grosse Mengen an Wasserstoff und auch Sauerstoff absorbieren. Da diese Elemente dabei aktiviert werden, besitzt das Platin eine bedeutende Rolle als Katalysator. In fein verteilter Form glüht Platin in Wasserstoffgas oder Methanoldampf auf und vermag diese zu entzünden.

Das Edelmetall ist an der Luft gegen Wasser und nicht oxidierende Säuren beständig. Bei starkem Erhitzen bilden sich geringe Mengen an Platinoxid (PtO2), das sich verflüchtigt. Mit Salzsäure, rauchender Salpetersäure, Flusssäure und Perchlorsäure reagiert es ab 100°C, mit Schwefelsäure ab 300°C und mit Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid und Natriumcyanid ab 400°C. In Königswasser löst es sich unter Bildung von Hexachloroplatin(IV)-säure, die aus einer wässrigen Lösung in Form von gelben Kristallen auskristallisiert.

Von Fluor und Brom wird Platin bereits bei Zimmertemperatur und von Chlor ab 250°C angegriffen, wobei die entsprechenden Salze entstehen. Bei höheren Temperaturen kann es mit anderen Metallen legiert werden.

Vorkommen:

Mit einem sehr geringen Anteil von 5 x 10-7% steht Platin nach Gold an 76. Stelle der Elementhäufigkeit. Platin findet sich in der Natur als Gemisch fünf stabiler Isotope und einem sehr langlebigen radioaktiven Isotop: Pt-190 (0,01%), Pt-192 (0,79%), Pt-194 (32,9%), Pt-195 (33,8%), Pt-196 (25,3%) und Pt-198 (7,2%).

Natürliches Platin kommt meist zusammen mit anderen Platinmetallen gediegen vor (z.B. mit Palladium, Rhodium, Iridium, Osmium, Ruthenium). Reines Platin kristallisiert nach dem kubischen Kristallsystem. Ausserdem existieren einige Platinminerale wie Sperrylith (Platinarsenid) oder Geversit (Platinsulfid). Die wichtigsten Vorkommen finden sich im Merensky Reef in der Republik Südafrika sowie in Sudbury/Kanada, im Ural und in Stilwater/USA. Im Ural wurde 1843 ein 12kg schwerer Platinnugget gefunden.

würfelförmiger Platinkristall aus Konder/Sibirien

Geschichtliches:

Das Metall wurde im 1.-3. Jahrhundert nach Christus von den südamerikanischen Indianern der Mayavölker zur Herstellung von Plastiken verwendet. Vermutlich hielten sie das silberglänzende Metall jedoch für Silber. Die Spanier konnten zuerst mit dem Metall nichts anfangen. Beim Goldwaschen setzten sich zusammen mit Gold sehr kleine Körnchen eines grauweissen Metalls ab. Sie nannten die Kügelchen "platina" ( = abwertende Verkleinerungsform mit der Bedeutung "kleines Silber"). Die spanischen Goldsucher warfen die Kügelchen zurück in die Flüsse. Zuerst wurde der Export von Platin nach Spanien verboten, da Fälscher Münzen aus Platin herstellten und sie mit Gold überzogen.

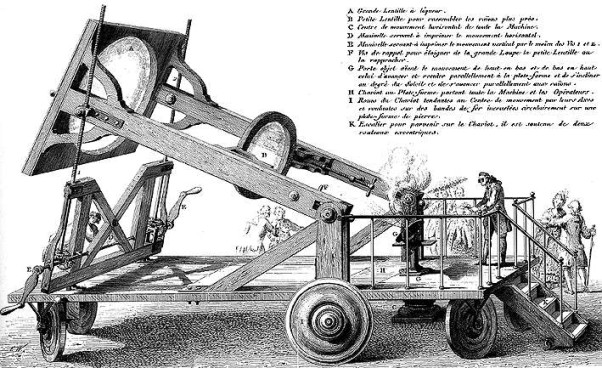

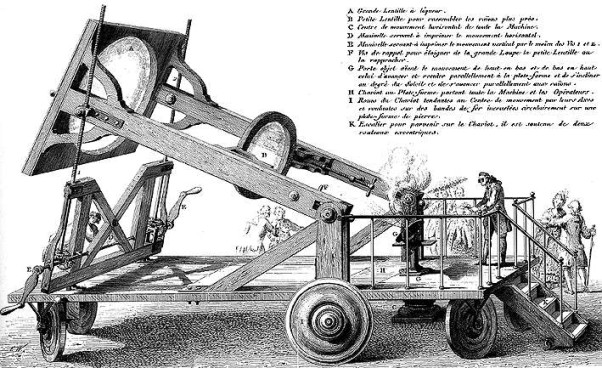

Als eigenständiges Metall wurde es 1557 von dem italienischen Gelehrten Giulio Cesare Scaliger benannt. Zur Feststellung seiner chemischen Eigenschaften versuchten verschiedene Chemiker das Metall zu schmelzen. Zuerst verwendeten sie einen Schmelzofen, der zur Herstellung von Porzellan diente. Der französische Chemiker Lavoisier nahm ein Brennglas mit einer Brennweite von 3 Metern und einer Linse von 1,2 Metern Durchmesser. Die Schmelzversuche schlugen fehl, obwohl Lavoisiers Brennglas eine Temperatur von 1540°C erreichte. Es gelang ihm erst nach jahrelangen Versuchen mit Hilfe von Sauerstoff, ein Platinkügelchen zu schmelzen. Um 1783 entwickelte der Franzose Guyton de Morveau eine industriell verwertbare Schmelzmethode. Danach interessierten sich erstmals Juweliere für das Metall.

Lavoisier schmolz mit einem solchen Brennglas Diamanten, beim Platin versuchte er es vergeblich

Pierre Francois Chabaneau stellte Anfang des 18. Jahrhunderts in Spanien einen Würfel mit 10cm Kantenlänge her. Sein Freund konnte den 23kg schweren Würfel nicht heben und glaubte, er sei am Tisch befestigt.

Im Jahre 1800 erwarben zwei Londoner Metallurgen 163kg Platin, welches aus Südamerika heraus- geschmuggelt worden war. Sie untersuchten den schwarzen Rückstand beim Lösen in Königswasser. Bei der Zugabe von Quecksilbercyanid erhielten sie eine gelbe Ausfällung, die nach dem Erhitzen ein neues, silbrig glänzendes Metall hervorbrachte. Es erhielt den Namen Palladium, in Anlehnung an den Planetoiden Pallas, der im selben Jahr entdeckt worden war. In den folgenden Jahren gelang es verschiedenen Chemikern vier weitere Platinmetalle im Rückstand zu isolieren: Rhodium (nach der griechischen Bezeichnung für "Rose"), das harte Iridium, das giftige Osmium und das Ruthenium, das von dem russischen Chemiker Karl Ernst Klaus in Russland entdeckt worden war und nach einer alten Bezeichnung für Russland benannt wurde.

Im Jahre 1828 erschien die erste Platinmünze zu Ehren des Zars Nikolaus I.. 1837 wurde das Edelmetall erstmals als Schaltkontakt in Telegraphengeräten eingesetzt und 1863 nahm der Erfinder Edison Platin als Glühfaden für Glühlampen. Ab 1901 diente Platin als Katalysator beim Ostwaldverfahren zur Herstellung von Salpetersäure.

Herstellung:

Die Platinmetalle werden nach einem anfänglichen Reinigungsprozess mit Königswasser versetzt. Dabei gehen Platin, Palladium und Gold in Lösung, während die anderen Platinmetalle im Rückstand verbleiben. Das Gold wird mit Eisenchlorid (FeCl2) und das Palladium mit Ammoniumchlorid (NH4Cl) abgetrennt. Das dabei entstehende Ammoniumhexachloroplatinat wandelt sich durch Glühen und Raffination in reines, 99,9%iges Platin um. Ein Teil des Platins wird auch aus Abfällen und Altmaterialien wiedergewonnen.

Fliessschema zur Platinherstellung (nach Binder)

Verwendung:

Feinmaschige Platinnetze, "Platinschwamm" oder feinverteiltes Pulver dienen im Labor und in der chemischen Industrie zur Herstellung von Katalysatoren. Diese ermöglichen die Salpeter- sureherstellung, die Ammoniaksynthese und zahlreiche andere Prozesse. Beim Dreiwegekatalysator ist Platin ein wichtiger Bestandteil zur Umwandlung der Autoabgase. Grosse Mengen an Platin werden auch zur Herstellung von elektrischen Schaltkontakten, Heizleitern oder Thermoelementen verarbeitet. Aufgrund seiner hohen Schmelztemperatur und Korrosions- beständigkeit wird es zum Bau von medizinischen und technischen Geräten wie Schalen, Tiegel, Drähte oder Bleche verwendet. Eichmasse wie das Urmeter oder das Urkilogramm bestehen aus einer Legierung von 90% Platin und 10% Iridium. Schmuckplatin ist eine Legierung aus 96% Platin und 4% Kupfer, vereinzelt auch 90% Platin und 10% Palladium.

Ring aus Platin mit Brillanten

zurück

|